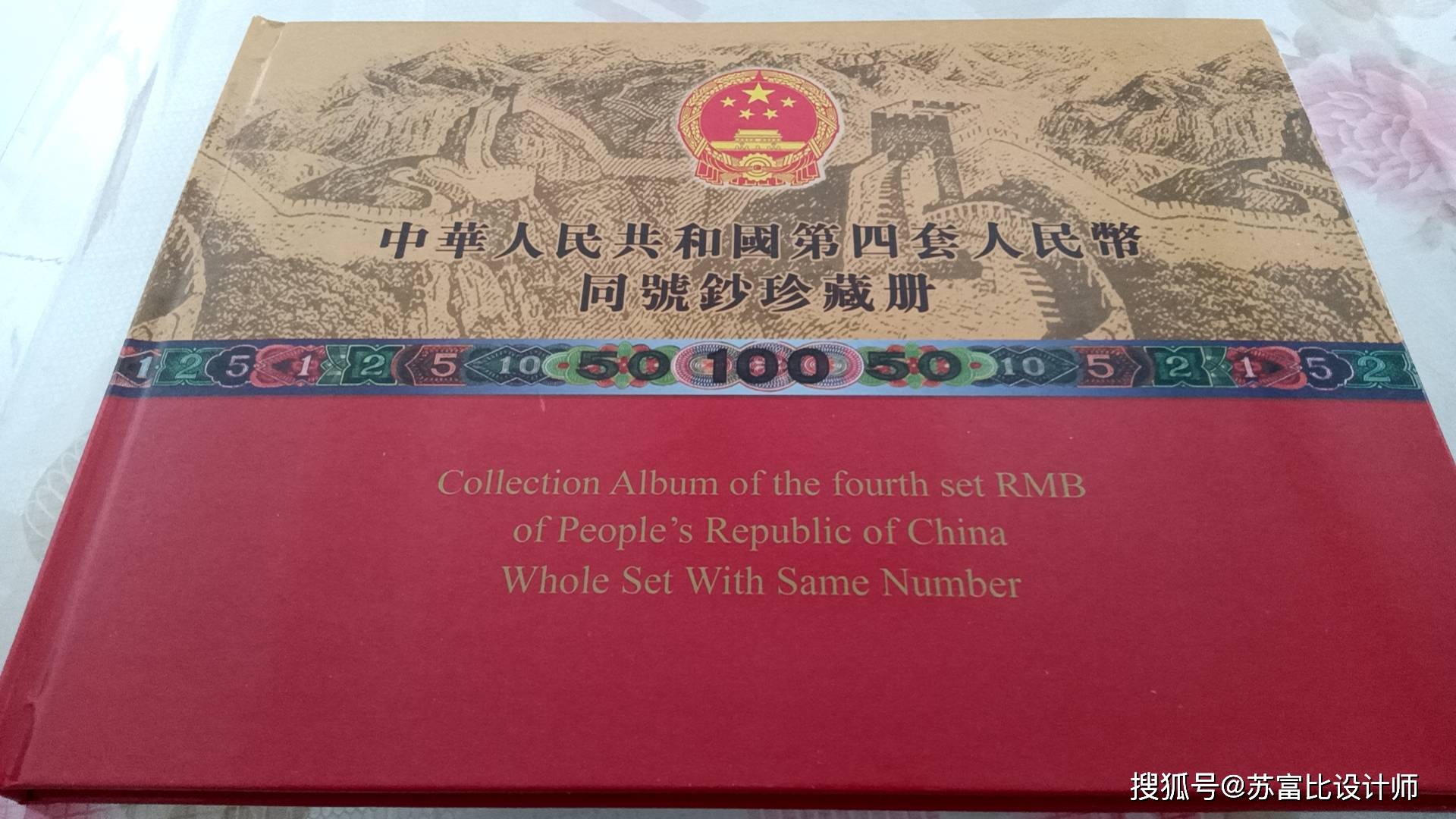

中华人民共和国第四套人民币同号钞珍藏册

中华人民共和国第四套人民币同号钞珍藏册是一套极具收藏价值和历史意义的钱币藏品,它不仅记录了我国改革开放初期的经济繁荣,也展现了人民币设计的艺术成就和防伪技术的进步。

发行背景与意义

第四套人民币自1987年4月27日开始发行,是我国实行改革开放以来发行的第一套纸币。它见证了我国从计划经济向市场经济的转型,以及社会经济的快速发展。为了满足广大人民币爱好者的需求,中国人民银行特别设计制作了《中华人民共和国第四套人民币同号钞珍藏册》。该珍藏册不仅是对第四套人民币的致敬,也是对改革开放伟大历程的回顾和纪念。

珍藏册内容

《中华人民共和国第四套人民币同号钞珍藏册》由中国人民银行发行,包含了第四套人民币的全部九种券别,即壹佰元、伍拾元、拾圆、伍圆、贰圆、壹圆、伍角、贰角、壹角各一张。这些钞票均为四连体形式,即四张连在一起未裁切的纸币,且从壹角至壹佰元的8位数号码全部相同,这种设计在人民币发行历史上是前所未有的。此外,每套珍藏册还配有熊猫水印收藏证书,增加了其收藏价值和权威性。

展开全文

艺术特色与设计风格

第四套人民币在设计思想、艺术风格和印制工艺上较之前三套均有明显突破和创新。各种面额正面图案均为人首头像,线条细腻,形象逼真;背面为名胜古迹图景,或气势恢弘,或旖旎秀美。票面上飞燕桃花、珍禽翠竹、仙鹤松树、凤凰牡丹等图案多姿多彩,栩栩如生。这些设计不仅体现了全国各族人民同心同德、奋发图强的时代风貌,也展现了我国传统文化的魅力和艺术成就。

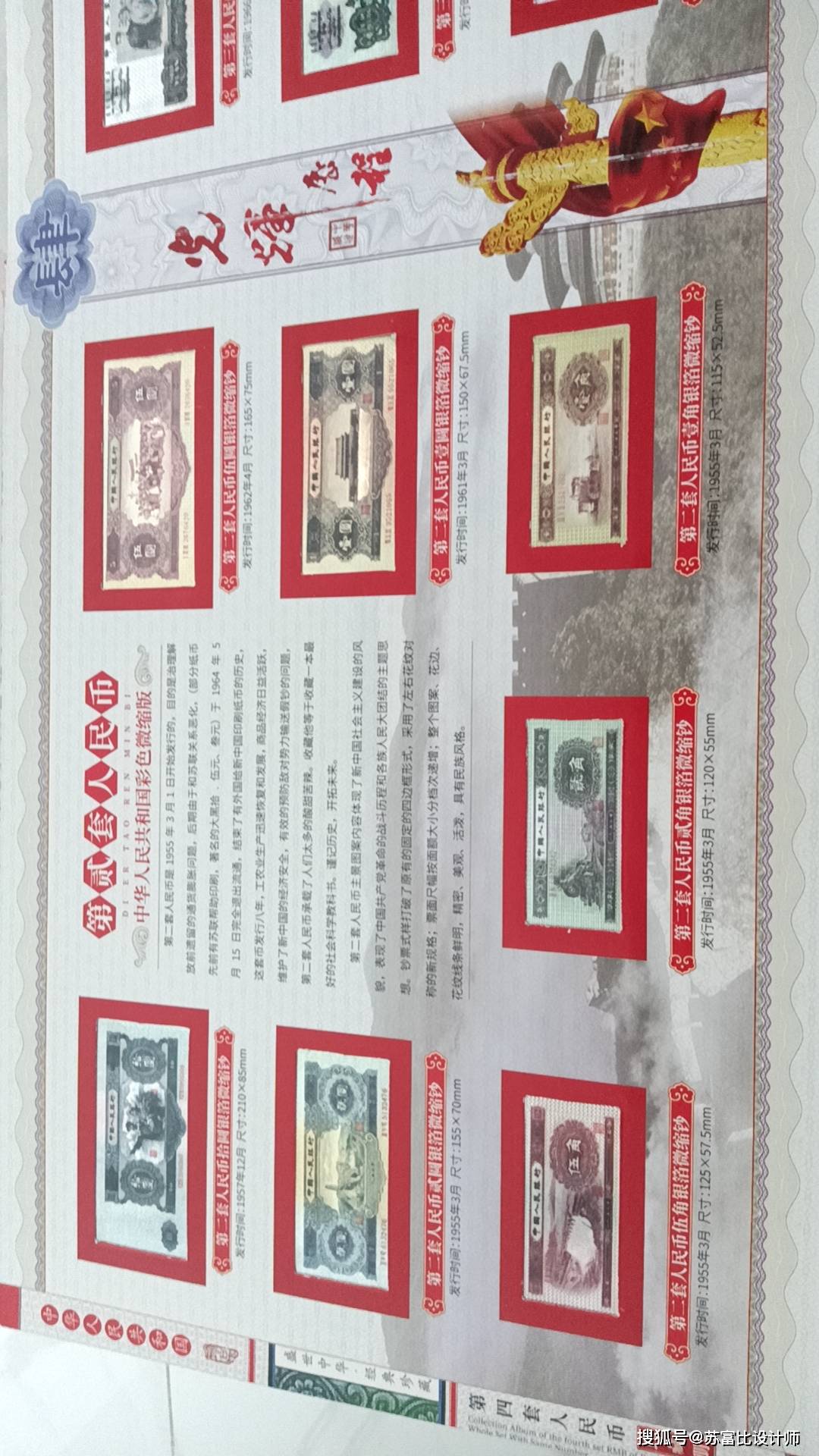

第二套人民币是 1955 年3月1日开始发行的,目的是治理交前遭留的通货能胀问题,后期由于和苏联关系恶化,(部分纸币先前有苏联帮助印刷,著名的大黑拾、伍元、叁元)于1964年月 15 日完全退出流通,结束了有外国给新中国印刷纸币的历史这套币发行八年,工农业生产迅速恢复和发展,商品经济日益活跃维护了新中国的经济安全,有效的预防敌对势力输送假钞的问题第二套人民币承载了人们太多的酸甜苦辣。收藏他等于收藏一本最好的社会科学教科书。谨记历史,开拓未来。

第二套人民币主景图案内容体现了新中国社会主义建设的风貌,表现了中国共产党革命的战斗历程和各族人民大团结的主题思想。钞票式样打破了原有的固定的四边框形式,采用了左右花纹对称的新规格;票面尺幅按面额大小分档次递增;整个图案、花边花纹线条鲜明,精密、美观、活泼,具有民族风格。

防伪技术与印制工艺

第四套人民币在防伪技术和印制工艺上也达到了当时的国际先进水平。壹佰元和伍拾元券均采用了安全线、无色荧光和磁性墨迹等特种技术,同时传统的水印和凹印技术也得到了充分的发挥。这些防伪措施有效地保障了人民币的流通安全和信誉度。

第三套人民币票面设计图案比较集中地反映了当时中国国民经济以农业为基础,以工业为主导,农轻重工并举的方针。在印制工艺上,第三套人民币继承和发扬了第二套人民币的技术传统、风格。制版过程中,精雕细刻,机器和传统的手工相结合,使图案、花纹线条精细;油墨配色合理,色彩新颖、明快;票面纸幅较小,图案美观大方。为了促进工农业发展和商品流通,方便群众使用,经国务院批准,中国人民银行于 1962年4月 20 日开始发行第三套人民币。规定第三套人民币和第二套人民币比价为1:1,即第三套人民币和第二套人民币票面额等值,并在市场上混合流通。

第三套人民币于1962年4月20 日开始陆续发行,2000年7月1日停止流通。历时 38年2月10天。

收藏价值与市场前景

《中华人民共和国第四套人民币同号钞珍藏册》作为一套集全同号、全连号两大收藏亮点于一身的钱币藏品,其收藏价值和市场前景不言而喻。首先,该珍藏册数量有限,具有较高的稀缺性。其次,第四套人民币已经退出流通领域,其收藏价值随着时间的推移而逐渐提升。再者,该珍藏册的设计精美、防伪技术先进,具有较高的艺术价值和收藏价值。因此,无论是对于钱币收藏爱好者还是投资者来说,《中华人民共和国第四套人民币同号钞珍藏册》都是不可多得的收藏佳品。

购买与鉴别建议

在购买《中华人民共和国第四套人民币同号钞珍藏册》时,投资者应谨慎辨别真伪。可以通过观察纸币的印刷质量、水印效果、安全线等特征来判断其真伪。

综上所述,《中华人民共和国第四套人民币同号钞珍藏册》是一套具有极高收藏价值和历史意义的钱币藏品。它不仅记录了我国改革开放初期的经济繁荣和人民币设计的艺术成就,也展现了我国防伪技术的进步和印制工艺的精湛。对于钱币收藏爱好者来说,这是一份不可多得的珍贵记忆和财富传承。

评论